成羽ではトクサのなかまは9種類が見つかっていて、なかでもタイトルにあるネオカラミテスとエクイセティテスはその代表格です。ところで、トクサってどんな植物でしょう?

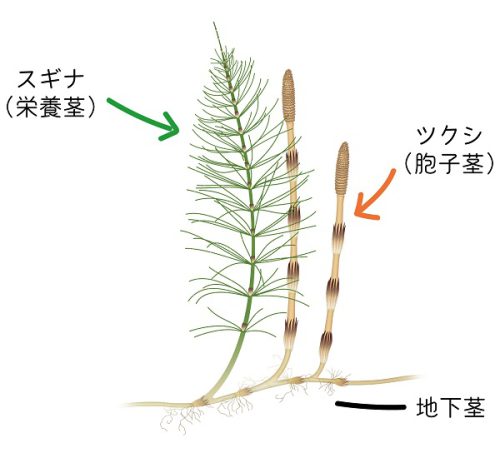

現在でもトクサのなかまは15種あり、よく鉢植えにして楽しんだり、庭園で植栽されていたりします。私たちにいちばんなじみがあるのは、スギナでしょう。スギナは春になると胞子を放出するための胞子茎を別に出します(胞子茎に対して、スギナの部分を栄養茎といいます)。いわゆる「ツクシ」といわれるものです。

スギナとツクシの関係

スギナとツクシの関係

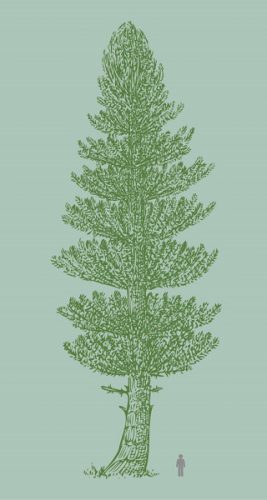

トクサのなかまは他のシダ植物同様、古生代の終わり、石炭紀に繁栄しました。木質の幹を持った、まるで樹木のような、高さ20mにも達するトクサ(カラミテス)があったのもこの時代です。成羽の時代になるとその繁栄に蔭りがみえ、カラミテスは地上から姿を消します。

古生代の巨大トクサ「カラミテス」の復元図

古生代の巨大トクサ「カラミテス」の復元図

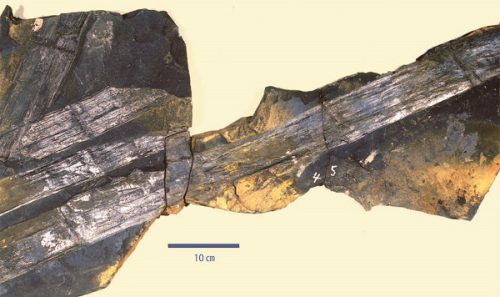

その代わり、といってはなんですが、「ネオカラミテス(名前はカラミテスに似ていますが、別の種で、木質の幹を持ちません)」という茎の太さが5~10㎝にもなるトクサが成羽の時代には生息していました。

Neocalamites carrerei ネオカラミテス・カーレレイ

Neocalamites carrerei ネオカラミテス・カーレレイ

三畳紀後期 成羽町日名畑

エクイセティテスはネオカラミテスとは別のグループですが、やはり現生のトクサよりも大きく、というか太く、茎の太さが3~5㎝もありました。

このなかまの葉は葉鞘(ようしょう)という、いわゆるツクシでいうところの「はかま」のようになっていて、茎の周囲に癒着しています。ただ、外形がツクシに似ているからといってこの茎が胞子茎であるかどうかはわかりません。スギナのように栄養茎とは別に胞子茎(ツクシ)をつくるかは、化石からははっきりしないからです。胞子茎の特徴として葉緑体がないことがあげられますが(だからツクシは茶色い)、化石では葉緑体の有無が確認できないのでどちらとも断定できないのです。図はエクイセティテスの復元図ですが、「現生と同じく胞子茎をつくらない場合が一般的」と仮定して、栄養茎の先端に胞子嚢があるように描かれています。

エクイセティテス復元図

エクイセティテス復元図

Eauisetites nariwensis エクイセティテス・ナリウェンシス

Eauisetites nariwensis エクイセティテス・ナリウェンシス

三畳紀後期 高梁市成羽町上日名

「葉鞘」がよく見える

ネオカラミテスとエクイセティテスは成羽でよく見つかる化石です。

まるで「巨大ツクシ」のような植物がにょきにょきと生える森。さぞかし不思議な光景だったことでしょう。

コメント