当館の化石展示室では、いろいろな化石をご覧いただくために成羽産以外の化石も展示されています。これから数回にわたって、その代表的な化石をご紹介いたしましょう。

アンモナイト

アンモナイトと言えば化石の代表格ですよね。あまり興味のない人でも一度は聞いたことがあるでしょう。そんな有名なアンモナイトですが、どのような生物か詳しく知っている人は意外に少ないかもしれません。

なんのなかま?

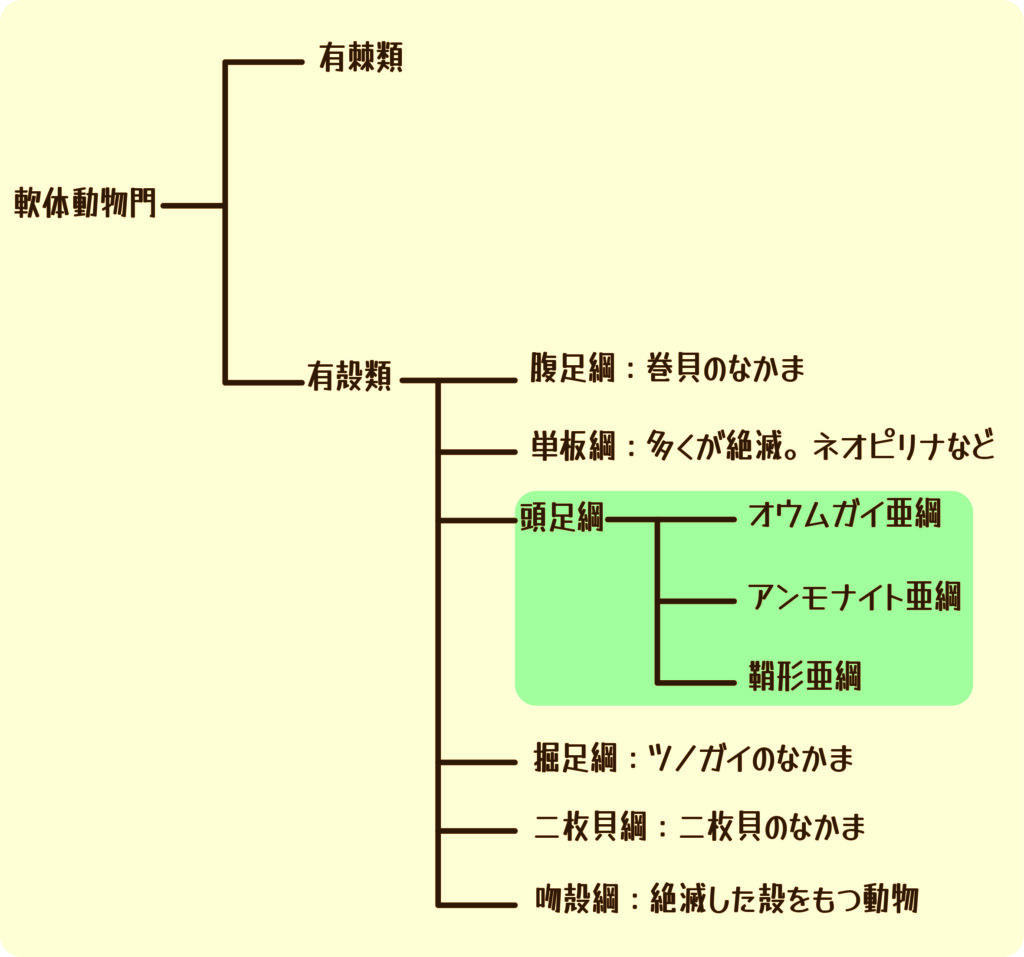

殻がくるくるっと巻いているので、巻貝(つまり軟体動物門腹足綱)とよく間違われます。たしかに同じ軟体動物ではあるのですが、アンモナイト(亜綱)はイカやタコと同じ頭足類(綱)のなかまです。イカやタコの祖先ともいえますし、アンモナイト目とイカ・タコは同じ祖先から進化したごく近い親戚ともいえます。

「同じ祖先」とはオウムガイのことです。つまり、オウムガイ、アンモナイト、イカ・タコは1つの大きなグループを構成する同じなかまなのです。

図1:軟体動物門の中の

頭足類

巻貝との決定的な違いは、殻の内部に仕切り壁があって、いくつもの小部屋に分かれていること。巻貝には仕切りはなく、先端までひと続きの部屋になっています。

写真1:アンモナイトの殻の内部

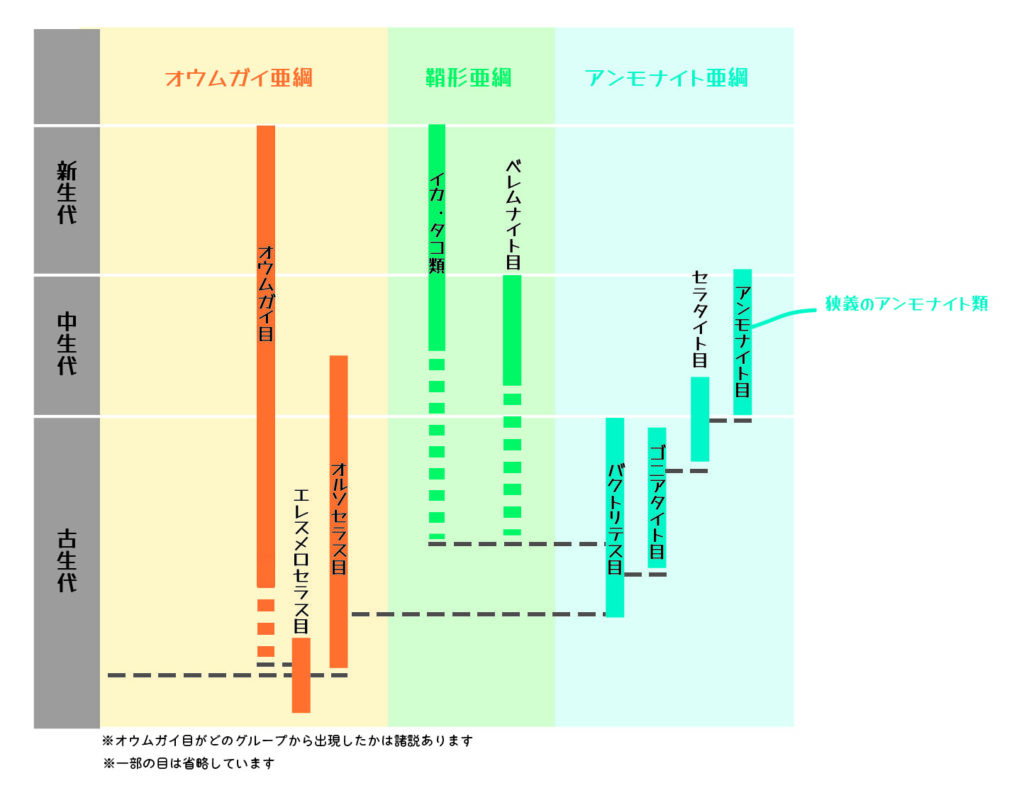

アンモナイトの長い歴史は4.1億年前(シルル紀末)頃から始まります。その後恐竜が絶滅する6600万年前のいわゆる「白亜紀末の大量絶滅」まで、3億4000年もの長い間、地球の海に生息していました。いっぽう、祖先であるオウムガイのなかまは今も生きています。アンモナイトは絶滅していなくなり、古いオウムガイの系統が今も生き残っているのはちょっと不思議ですよね。

図2:

アンモナイトの進化

種類はたくさん!

「アンモナイト」という名前は1種類の生き物を指す名前ではなくて、大きなグループを指す名前です。これまでに1万種以上もの記載があるとされています。殻のサイズが1cmにも満たないものから2mまで、殻の形や巻き方もさまざまです。

イカだって、小さなホタルイカもあれば、ダイオウイカのような巨大な種類などさまざまあるのと同じです。

特に、アンモナイト目が2億4000万年前(中生代三畳紀の中頃)頃に登場すると、いろいろな姿のアンモナイトが登場します。私たちがアンモナイトといってイメージする、ロープを巻いたような渦巻き型のアンモナイトが増え、縫合線(部屋の仕切りと殻と接する部分)が複雑化します。また、巻きがゆる~くなって、ソフトクリームのような形になったり、まるで不規則に(実際は規則性がある)ぐねぐねした殻を持つものもいました。

Didymoceras sp.

ディディモセラス 当館所蔵

まるで巻きがほどけたような殻をもつ

白亜紀後期 アメリカ産

13×19×26cm

体が入る場所

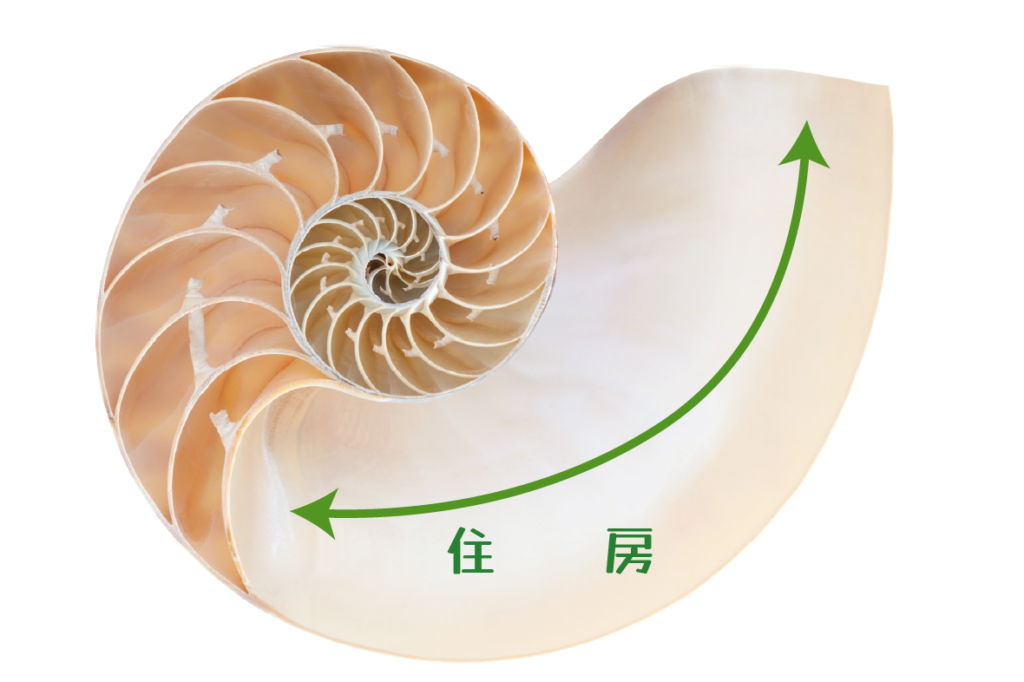

さきほど「アンモナイトの殻は小さな部屋に仕切られている」と述べましたが、正しくは、一番手前には住房という大きな部屋があり、その奥が小さな部屋に仕切られています。この大きな部屋、住房に体が入っていて、目や触手部分を出して生活していたと考えられています。大きな部屋には仕切りがないため強度が弱く、死んで体が腐ると壊れてしまうことが多く、あまり化石に残りません。私たちがよく見かけるアンモナイト化石のほとんどは、住房部分が壊れて失われている化石です。

図3:オウムガイの住房

アンモナイトにもこのような大きなの住房がある

そして軟体部も化石には残りにくいため(軟体部の跡がある化石はあります)、アンモナイトがどんな生き物であったのかを知るには、数少ない顎や歯舌の化石や、親戚である現生のオウムガイやイカを参考にするしかなく、発見されている化石の数にしては、わかってないことの多い生き物なのです。

複雑化した縫合線

アンモナイトの殻の仕切りと表面の殻とが接する線を縫合線といいます。原始的なアンモナイトはこの縫合線がシンプルなのですが、時代が進むにつれて、縫合線がとんでもなく複雑なものが現れます。

当館所蔵のアンモナイトもその1つです。この標本は、殻の一番外側の層を剥がし、さらに磨いて縫合線がよく見えるように加工してあります。複雑な模様がとても美しいですよね。

このように複雑化した縫合線は、殻の強度を高めるためといわれていて、オウムガイには見られない特徴でもあります。

Pachydiscus catarinae

パキディスカス・カタリナエ 当館所蔵

複雑な縫合線をもつ

白亜紀 メキシコ産

40×51×21cm

いかがでしたか?当館には、日本産のアンモナイトも展示しています。ぜひいろいろな形のアンモナイトを見に来てくださいね!