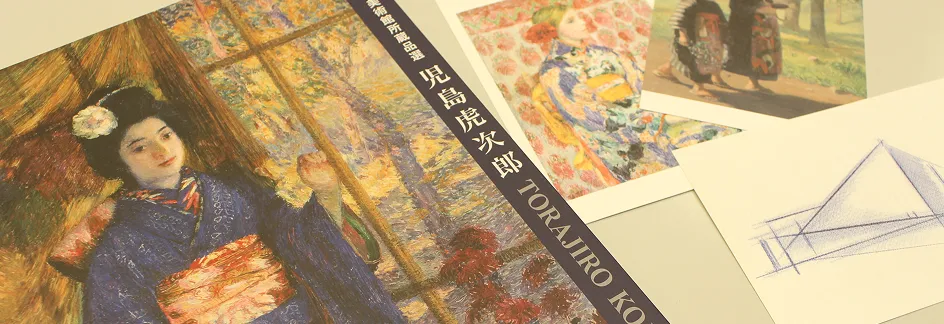

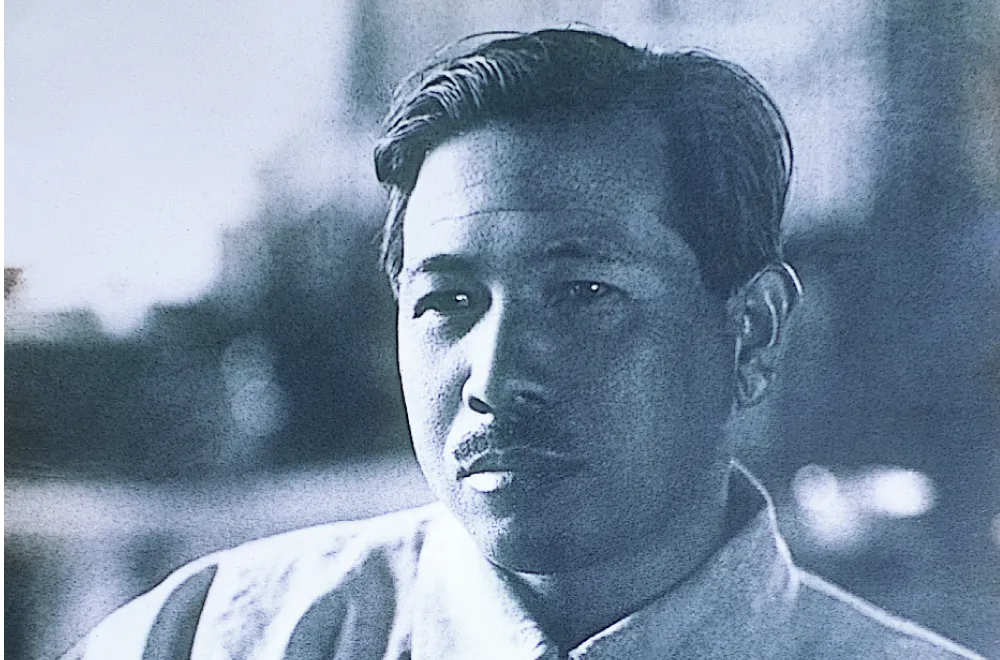

児島虎次郎

日本における印象派の代表的画家

児島虎次郎(1881〜1929)は、色彩鮮やかな人物画や風景画で知られる、日本における印象派の代表的な画家です。またモネやエル・グレコなど大原美術館の礎となる西洋美術の収集にも尽力しました。47年という短い生涯の中でヨーロッパに3回、中国・朝鮮半島には4回赴き絵画修業と収集活動を展開しましたが、そこには敬虔な文化交流者としての姿もありました。児島は、旅館・仕出し業「橋本屋」の次男として川上郡下原村(現高梁市成羽町)に生まれました。幼少より画才をあらわし、1901(明治34)年には画家を志して上京、「不同舎」に入塾し画技の手ほどきをうけます。1902(明治 35)年、東京美術学校西洋画科選科に入学し黒田清輝、藤島武二らに師事。成績優秀のため2年飛び級して1904(明治37)年に卒業した後、研究科に進みます。1907(明治40)年には恩師 黒田清輝の勧めで東京府主催 勧業博覧会美術展に《なさけの庭》を出品、1等賞受賞の上、宮内省お買い上げの栄誉を得て、画壇に華々しいデビューを飾りました。翌年大原家の援助により渡欧した児島はベルギーのゲント王立美術学校留学時代にジャン・デルヴァンやエミール・クラウスらから当地に波及していた印象派の技法や対象の捉え方を学びます。帰国後の1913(大正2)年、社会事業家 石井十次の娘 友と結婚。倉敷の酒津に居を構えます。当時の児島はヨーロッパで学んだ技法や色彩感覚を生かすべく日本の風土との融和を目指し苦悩する時期もありましたが、東洋人としての油彩画を探求するため中国・朝鮮半島へも出掛け見聞を広めるとともに制作にも励みました。 晩年は帝展審査員や明治神宮聖徳記念絵画館の壁画制作をてがけますが、全精力を傾けた壁画の完成をみることなく、1929(昭和4)年47年の生涯を閉じたのでした。

児島虎次郎の絵画作品

児島虎次郎の生涯

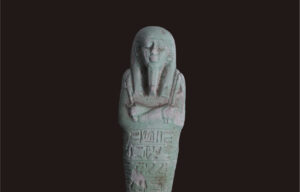

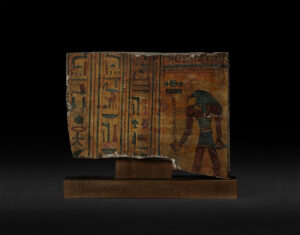

エジプトコレクション

児島虎次郎の数度にわたる訪欧、訪中の折りに収集された陶器などの古美術品です。当館には、中国、朝鮮、オリエント地域の収集品約500点を収蔵しています。中でも主となる古代エジプト遺物の収蔵品は、1920年代に収集されたもので、本邦でも稀な早期のエジプト・コレクションです。「シャブテイ」や「アミュレット」(護符)など小品のコレクションながら、先王朝から末期王朝時代までにわたる学術的にも貴重なコレクションです。

成羽の植物化石

成羽地域からは、三畳紀後期の植物の化石が産出します。

三畳紀末の2億3000万年前、成羽地域はユーラシア大陸の東縁に位置し、当時そこには巨大な森が発達し、多種多様な植物が生息していました。シダ、トクサ、ソテツ、イチョウなどが生い茂る様子は、

現代の森とは全く異なる風景だったはずです。

その後森の植物たちは、日本最古の森林の植物化石として保存され、現在、成羽地域から110種あまりが発見されています。特筆すべきは、その1/3以上にあたる約40種が新種であることです。ナリワエンシス、ナリウェンシスなど、成羽にちなんだ名前がつけられた化石もあります。これほど新種化石が多産する地域は世界でも大変珍しく、「NARIWA Flora(成羽フローラ)」として世界に広く知られています。