コラムを中断させていただいている間、世の中はコロナウィルスで大変なことになってしまいました。化石のワークショップも長らく行えず、寂しい限りです。そこで心機一転?今回より化石コラムは地元岡山の誇りであり、当館が展示する成羽の化石について詳しくご紹介して行きたいと思います!まずは、その概要から。

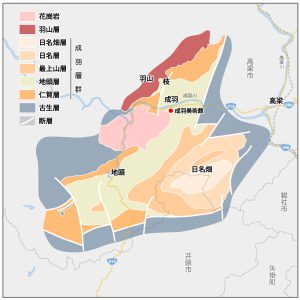

当館周辺の成羽地域には、三畳紀後期(2億3000万年~2億年前)の地層「成羽層群」が分布しています。成羽層群をこまかくみると、下部から「仁賀(にか)層」、「地頭(じとう)層」、「最上山(もがみやま)層」、「日名(ひな)層」、「日名畑(ひなばた)層」の5つの層があります。

成羽地域の地質分布図

- 仁賀層

植物化石を産する河川堆積物。粗粒砂岩・泥岩、砂泥互層、炭質泥岩からなる。 - 地頭層

海生二枚貝モノチスを産する海成堆積物。粗粒砂岩・泥岩・砂泥互層、凝灰岩からなる。 - 最上山層

植物化石を産する河川堆積物。礫岩を伴う砂岩・泥岩、砂泥互層からなる。 - 日名層

植物化石を産する、扇状地に近い平野で形成された堆積物。主に礫岩からなる。 - 日名畑層

植物化石を多産する氾濫原(川からあふれた水がもたらす堆積物でできる平地)堆積物。粗粒砂岩・泥岩・砂泥互層からなる。

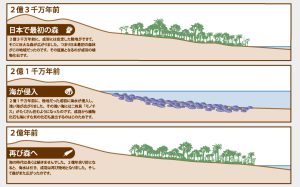

成羽はかつてユーラシア大陸の縁にあった

これらの地層は、すべてユーラシア大陸の東部海沿いで形成されました。当時日本という「土地」はなかったんですね。三畳紀後期は、熱帯モンスーンから亜熱帯気候で、ユーラシア大陸の沿岸に、広大な森が広がっていたのです。

成羽「フローラ」たるゆえん

成羽で産出する植物化石が特徴的なのは、非常に多種多様な植物が「化石群」として見つかることです。成羽という狭い地域で、これまでにおよそ110種以上もの植物化石が確認されています。これらは、当時の「森」を構成していた植物相を反映していると考えてしかるべきでしょう。成羽地域には、当時の森の植物相「フローラ」がそのまま地層の中に閉じ込められているということなのです。そしてこのことは、三畳紀後期の地球環境を知るうえで大変重要な証拠であることを表しています。

森はいちど海に沈んだ

地頭層からはモノチス・オコチカという海生二枚貝類が多産します。これは、沿岸に発達した森林が海に沈んだことを意味しています。その後ふたたび植物化石を産する地層になることから、海が浸入したのは一時期(といっても1000万年くらいの期間)であったこともうかがえます。地頭層が2億1000万年前くらいを示しているので、その時期に森が海に変わったと考えられます。

シダ植物と裸子植物の世界

三畳紀の「成羽の森」は、今の森とはずいぶん違います。なんといっても、種子植物はその時代にはなく、当然花を咲かせる植物もありません。私たちがよくみかける「草」だってありません。当時の森は、人の背丈を大きく超えるようなシダ類や、イチョウやソテツ、松や杉のなかまなどが森の主要メンバーでした。

次回からは、成羽フローラの植物化石を1つ1つご紹介したいと思います。現代にはない、びっくりの植物もありますよ。お楽しみに!

コメント